di Samah Jabr

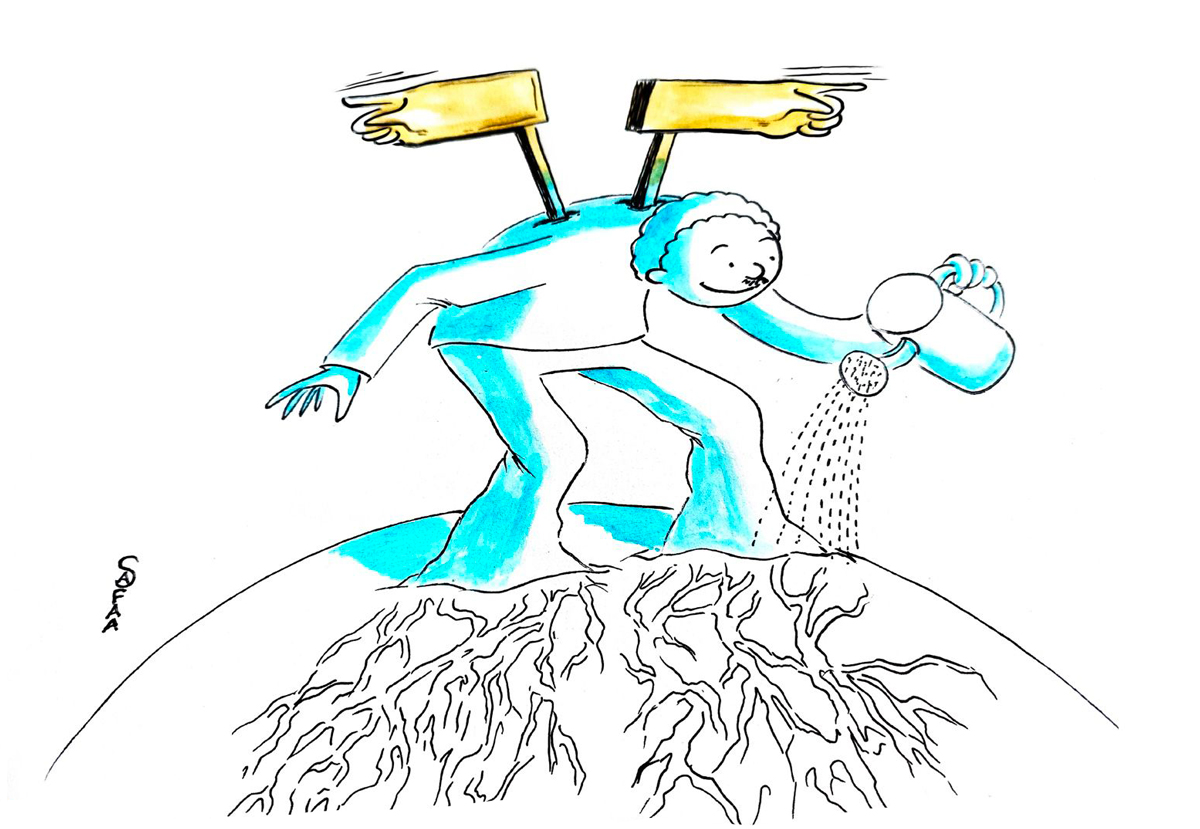

Illustrazione di Safaa Odah

Siamo fatti di terra. Il Corano ci dice che l’uomo è stato creato dall’argilla e la Bibbia ci ricorda che “polvere sei e in polvere tornerai”. La scienza conferma ciò che le Scritture proclamano poeticamente: gli elementi presenti del nostro corpo – il carbonio, l’azoto, l’ossigeno – sono gli stessi presenti nel terreno sotto i nostri piedi.

Ma cosa succede quando la terra che ci ha creati ci viene strappata via? Quando la polvere dei nostri antenati, mescolata al suolo della nostra infanzia, è spianata dai bulldozer? Cosa succede quando la terra stessa urla di dolore?

I Palestinesi conoscono fin troppo bene la risposta. Soffriamo a causa della guerra, dell’espropriazione e dell’assedio, ma soffriamo anche per qualcosa di più fondamentale, che io chiamo “il dolore della terra”.

In termini psicologici, si tratta di solastalgia, ovvero il disagio causato dalla distruzione dell’ambiente, dai trasferimenti forzati e dalla perdita di una patria che un tempo ci sosteneva, fisicamente e spiritualmente.

A differenza della nostalgia, che è il desiderio per una casa che ci siamo lasciati alle spalle, la solastalgia è l’angoscia di assistere alla distruzione della propria casa mentre ci si vive.

La Terra non è indifferente

In Palestina, la terra non è solo un’entità geografica; è un’identità, una storia, un’eredità.

L’olivo non è solo un albero, è un antenato, un cantastorie, un vecchio testardo che rifiuta di piegarsi.

Il suolo non è fatto solo di terra, è la tomba dei nostri antenati, la culla della nostra infanzia, il tappeto da preghiera per la nostra fronte.

Quindi quando questa terra viene rubata, sradicata, bruciata, murata, avvelenata, non è solo un crimine ecologico, è un crimine mentale. È una guerra contro la memoria, contro il radicamento, contro l’argilla stessa che ci forma.

La Nakba non è solo un’espulsione, è una lacerazione tra un popolo e un luogo, una rottura della simbiosi tra l’uomo e la terra.

Da allora, l’assalto è ripetuto ogni giorno: terre confiscate, strade bloccate, cimiteri profanati, case demolite. La desertificazione della Palestina non è solo una crisi ambientale, è una crisi psicologica, una ferita esistenziale.

Degli uomini fatti di argilla e con le anime in frantumi

Nella poesia araba tradizionale, l’amante si strugge per la sua patria come per un’amata perduta, mormorando per le rovine lasciate alle spalle. Ma in Palestina, le rovine non sono soltanto fonte di dolore, esse sono luogo di resistenza.

Come vasi d’argilla cotti nel forno, noi siamo screpolati ma induriti. Noi siamo al contempo incrinati e intatti, fratturati e in piedi.

La terra è stata creata per tenerci uniti, per ancorarci, ma quando è distrutta noi ereditiamo il suo dolore.

Alcuni di noi portano questo dolore nel proprio petto, il vento fatto della polvere delle case demolite ci si deposita dentro. Altri lo portano sulla loro schiena, curvata dall’esilio. Altri ancora lo portano negli occhi, per sempre fissi su un orizzonte perduto.

E altri lo portano in silenzio, e le loro parole diventano pietre.

La terra si ribella

Ma la terra, come il suo popolo, resiste.

Nonostante l’occupazione, nonostante il cemento e l’acciaio, nonostante le piantagioni coloniali progettate per cancellare la flora autoctona, lo za’atar selvatico spunta ancora nelle crepe.

I cactus piantati dagli abitanti dei villaggi palestinesi decenni fa, per marcare la loro terra, sono ancora lì, anche dopo l’espulsione dei loro proprietari.

Il grano ondeggia ancora nei campi che alcuni preferirebbero vedere sterili.

Questa è la lezione della terra: nulla scompare completamente. Persino in esilio, la terra di Palestina resta nella pelle dei contadini, nel sapore delle olive, nel ricordo degli odori che traversano le generazioni.

Così, se noi soffriamo per il dolore della terra, è pure lei che ci guarisce. Affondiamo i nostri piedi nel suolo, abbracciamo la corteccia degli ulivi, inspiriamo il profumo del timo e dei limoni.

Seminiamo, sapendo che coloro che piantano potrebbero non vivere fino a vedere il raccolto, ma fiduciosi che qualcuno lo farà.

Ecco come sfidiamo la solastalgia.

Riappropriandoci della terra in ogni modo possibile: con la poesia, attraverso il cibo, attraverso la memoria, attraverso la resistenza. Rifiutando di rompere il nostro legame con il suolo, anche quando ci è proibito. Ribadendo che, anche se la terra è ferita, lei è sempre viva, e lo siamo anche noi.

**Samah Jabr è una psichiatra, psicoterapeuta, scrittrice palestinese. Vive a Gerusalemme Nord, è sta direttrice dell’Unità di salute mentale del Ministero della Sanità Palestinese fino al 31 dicembre 2024 e assistente alla George Washington University. Su Erbacce una sua intervista qui

**Safaa Odah, vignettista palestinese, vive attualmente nel campo profughi Mawasi a Khan Yunis. Video e disegni nella sua rubrica Una tenda in Palestina qui